脑血管瘤5662例,脑肿瘤2034例,脑外伤1298例,血管畸形1162,脊髓血管疾病163例……10月24日,陆军军医大学新桥医院神经外科刘俊教授向记者展示了他数据库自己近30年来完成的万余例神经外科手术病历。三十载手术过万,五千例脑动脉瘤手术,刘俊的手术刀在毫米级的生命禁区稳如磐石。

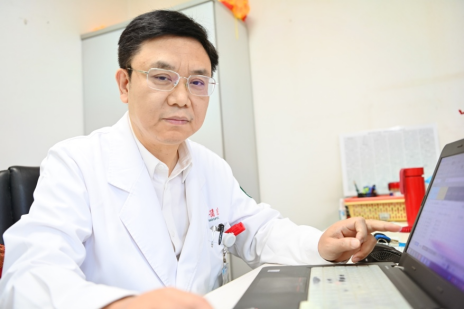

清晨七点,当大多数人还在通勤路上或享用早餐时,刘俊教授已端坐办公桌前,仔细研究着当天手术患者的CT影像。笔记本上密密麻麻标注着出血位置、血管走向,甚至连微小的钙化点都被特殊标记。

“多摸清一分病情,手术台上就多一分胜算”,这是刘俊从事神经外科工作近40年的座右铭。在他拥有万余例手术病例的庞大数据库里,脑动脉瘤手术占比超过一半,这不仅是技术的积累,更是一位神经外科医生对生命敬畏的具体体现。

精雕细琢,毫米之间显匠心

神经外科被誉为“医学金字塔的塔尖”,毫厘之差便是生与死的距离。脑动脉瘤之所以被称为“颅内定时炸弹”,是因为其壁薄如纸、形态不规则,在血流冲击下随时可能破裂。刘俊指出:“脑动脉瘤并非真正意义上的肿瘤,而是脑血管局部异常扩张形成的‘气泡’,一旦破裂出血,死亡率高达30%以上”。

面对这样的“定时炸弹”,刘俊开展了5000余例脑动脉瘤手术。他创新性地应用复合手术再通术式,使动脉瘤夹闭术的成功率大幅提升。在手术中,刘俊手持器械在毫米级的空间内操作,汗水顺着额角滑落却不让手有半分颤抖。他凭借精湛技艺实现了高达96%的治愈率。

这样的严谨,在手术台旁化作极致的专注。有次深夜,急诊送来一位急性脑出血患者,颅内压持续飙升,生命体征濒临崩溃。他从家中赶来时,白大褂都未来得及扣好,立刻站上手术台。无影灯的光聚焦在患者颅顶,他手持器械在毫米级的空间里操作,汗水顺着额角滑落,浸湿了口罩边缘,却始终未让手有半分颤抖。

这台手术,从深夜十一点持续到凌晨三点,当止血成功、患者血压逐渐平稳时,他才靠在墙边,长长舒了口气,指尖的疲惫却掩不住眼里的光——又一条生命,被从生死线拉了回来。

仁心仁术,性命相托担使命

在刘俊看来,手术成功只是治疗的第一步。他坚持“陪着病人一起熬”的理念,每位手术患者至少亲自查房三次,与患者深入交流。

刘俊的沟通艺术充满温度。查房时他总会先仔细了解每位患者病情进展,评估患者术后康复状态时,他总会先轻轻握住他们的手,然后请患者慢慢用劲儿再掌握他们力量恢复情况。

刘俊说:“这样的沟通方式,更能让我掌握患者病情的第一手情报,同时也能让他们知道我们是在肩并肩地作战,不是他一个人在努力”。

在刘俊的病历数据库里,存下了每一位患者个人信息、影像检查资料、手术治疗方案,特别是详细总结了治疗过程的经验教训。他说:“对于我每一次总结都有收获、提升。对于患者就是要个性化精准评估,站到患者的角度为他们考量手术的风险和必要性,这样才能追求最佳治疗效果,让治疗全流程更有温度!”

刘俊的手机里存满了患者的感谢短信。一位脑血管瘤患者在康复后留言:“在刘俊教授和其他医生长达8个小时及时手术下,让我第二次重生,五个月后我又重新回到打工上班的岗位,遇到一位好医生让我能回到今天”。

一甲子轮回,他从青涩的年轻医生,变成了神经外科领域的“定海神针”。那些被他从鬼门关救回的生命,那些他手把手带出的后辈,都在诉说着:所谓传奇,不过是以一生的时光,践行“健康所系,性命相托”的誓言。

桃李天下,薪火相传铸医魂

作为硕士研究生导师,刘俊深知培养神经外科人才的重要性。他致力于在川渝黔地区基层医院培养神经外科骨干,目前已培养200余位神经外科基层骨干。

常年来,刘俊坚持带进修和规培医生教学查房,认真听取管床医生的汇报,和大家一起讨论治疗方案的每一个细节调整。这种严谨细致的作风,深深地影响着身边的每一个人。

在学科带头上,他毫无保留地将自己所学教授给年轻医生,鼓励大家多看、多问、多思考,要求每一位医生都必须具备在第一时间做出准确判断的能力。

为了让团队始终与前沿技术保持同步,他积极促进国内知名神经外科专家前来进行技术指导和学术交流,为科室营造了浓厚的学习氛围。他带出来的年轻骨干,已成长为一支纪律严明、技术过硬、反应迅速的“钢铁战队”。

如今已年过花甲的刘俊,依然保持着清晨六点半到岗的习惯。办公桌旁围绕着他手把手带教的年轻医生,病历上的标注、手术中的经验,正一点点传递给后辈。有人问他“传奇”的秘诀,他指着病房里苏醒的患者轻声说:“哪有什么传奇,不过是把别人休息的时间,都用在了守护生命上。”

一甲子光阴流转,手术刀下的毫米之间,承载的是一位医者以生命回应生命的匠心。刘俊教授用三十年的晨昏坚守,将“工匠精神”刻进每一道细致的标记、每一次沉稳的操作、每一句温暖的问候。他雕刻的不仅是病灶,更是希望;传递的不仅是技艺,更是医魂。所谓传奇,不过是把时光熬成承诺,将汗水凝成星光,在生命的至暗处,点燃一盏不灭的灯——那是仁心为刃,是岁月为石,是以一生虔诚,守护每一个托付而来的明天!(通讯员 曾理)